|

|

|

| (1)観音島(神社)の少し手前に不釣合いなほどきれいなトイレと集会場所がある、そこからこのような細い砂利道を100mほど登る |

|

|

|

|

|

| 所在地 |

所在地 |

石川県七尾市(観音埼) |

| 北緯 |

37度06分25秒 |

| 東経 |

137度03分29秒 |

| 灯質(光り方) |

単閃白光 毎8秒に1閃光 |

| 光度(光の強さ) |

実効光度270,000カンデラ |

| 光達距離(光の届く距離) |

16.0海里(約30km) |

| 高さ |

地上から頂部まで |

11.83m |

| 海面から頂部まで |

32.30m |

| 点灯年月日 |

1914年1月27日 |

|

|

|

| (3)灯台が見えてきた。白くてきれいな灯台だ。比較的新しいように見えるけど…? |

|

|

|

|

| (2)途中には小さな畑が道の両側にある。この直線部分を登りきると能登観音埼灯台が見えてくる。 |

|

|

|

|

|

| (4)灯台に到着。真っ白なきれいな灯台だ。ぐるりと柵があるけど… |

|

|

|

| (5)柵の外側をまわれるように灯台の周りが整備されていて、ベンチなどもあり小さな公園のようになっている。 |

|

|

|

| (6)海側からの全景。左側の小屋には観測機器が入っている。 |

|

|

|

|

|

| (7)灯台部分のアップ。白いタイル張りの灯台。 |

|

|

|

| (8)灯台の案内板。初灯は大正3年というからかなり歴史のある灯台だ。能登観音埼灯台と呼ばれるようになったのは昭和41年からで、それ以前は七尾湾口灯台と呼ばれていた。※画像クリックで拡大 |

|

|

|

|

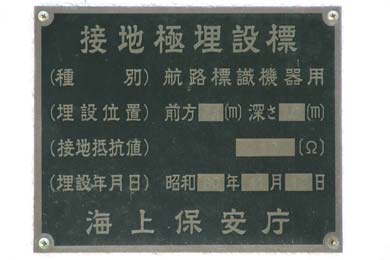

| (10)灯台本体に張られていた埋設標。内容は同じことが書かれているけど、こちらには避雷針用と書かれています。 |

|

|

|

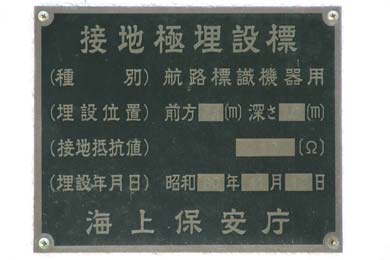

| (9)建物に張られていた接地極埋設標。前方2.1m、深さ1.0m、接地抵抗地1?、埋設年月日は昭和60年11月12日となっています。 |

|

|

|

| 観音様の祭られている観音島。 |

|

|

| 灯台がある部分は鹿渡島と呼ばれているところで、昔、鹿が泳いで渡ったとの言い伝えから名付けられた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|